朱读稳就“如何提升安庆的文化魅力”接受人民日报记者专访

日前,人民日报《贯彻十八大精神基层行》采访组就“如何提升安庆的文化魅力”专题采访了十八大代表、安庆市委书记朱读稳。

记者:党的十八大指出,文化是民族的血脉,是人民的精神家园。安庆作为文化资源大市,近年来如何乘势而上,提升城市的文化魅力?

朱读稳:安庆作为国家历史文化名城、中国优秀旅游城市,有着深厚的人文积淀,“崇文尚德、务实创新”的精神深深根植于安庆的血脉之中,使其成为文化资源富集的“特质之城”。

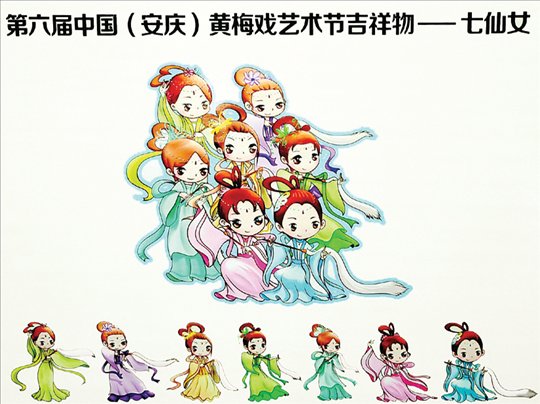

如今,中国黄梅戏艺术节已在安庆成功举办过6届,成为中国戏剧界最具影响力的艺术盛会。黄梅戏焕发出勃勃生机,成为安徽最具代表性的文化品牌,也是安庆最具标志性的城市名片。

如何让人民在文化的沐浴下生活得更幸福。安庆的做法是,大力实施文化资源信息共享工程、乡镇综合文化站、农家书屋、广播电视村村通、文化下基层进社区和农村电影放映6大文化惠民工程,基本建立了覆盖城乡的文化阵地和公共文化服务网络,切实丰富了人民群众的精神文化生活。

记者:党的十八大提出,要深化文化体制改革,解放和发展文化生产力。安庆是如何深化文化体制改革,促进产业发展的?

朱读稳:安庆在文化体制改革方面成效明显,已连续两年获得全国文化体制改革工作先进地区荣誉称号。到目前为止,安庆已全面完成国有文艺院团转企改制任务。

安庆坚持文化事业和文化产业同步加强,坚持体制改革和科技创新双轮驱动,坚持促进繁荣和加强管理相互配合,坚持传承保护和开发开放相得益彰,加快打造现代化历史文化名城,不断提升安庆文化软实力和综合竞争力。如今,安庆文化产业增加值占GDP比重接近3%,同比增幅是经济增幅的两倍多。

记者:打造文化强市是一项系统复杂的工程,安庆是如何走出一条既独具安庆特色,又体现时代特征的文化强市之路的?

朱读稳:近年来,安庆突出国家历史文化名城和黄梅戏两大地域文化特色,注重将历史遗存的形态和现代经营业态有机融合,实现历史文化与现代文明交相辉映。

首先是强化投入保障,使每年公共财政对文化建设投入的增幅高于同级财政经常性收入增幅,提高文化支出占财政支出的比例。把主要公共文化产品和服务项目、公益性文化活动纳入公共财政经常性支出预算。“十一五”期间,安庆市投入6亿多元,先后建成了安庆图书城、黄梅戏艺术中心、市民文化广场等一批重点文化工程。

其次是强化政策支持。全面贯彻落实国家和安徽省已经出台的各项支持文化改革发展政策,制定符合安庆实际的配套政策。将文化项目用地纳入各地土地利用总体规划和年度计划,并优先安排用地指标。重大文化基础设施和标志性文化工程、高新技术文化产业项目用地优先予以安排。

再次是更加重视人才培养。“文化强市”建设归根到底要靠人才、靠队伍。依托安庆师范学院、安徽黄梅戏艺术职业学院等高校平台,安庆建立了文化人才培养基地。同时,鼓励优秀年轻干部和大学毕业生到基层文化部门任职,积极扶持乡土文化能人、民间文化传承人特别是非物质文化遗产项目代表性传承人。

相关新闻

- 安庆市启动治超“雷霆”专项行动(2012-12-7 13:41:34)

- 省委宣讲团到宿松宣讲十八大精神(2012-12-7 13:41:01)

- 全市人才工作领导小组会议召开(2012-12-7 13:40:36)

- 全市美好乡村建设工作汇报会召开(2012-12-7 13:40:09)

- 市政协召开主席会议(2012-12-7 13:39:38)

- 安庆“会诊”在建保障性住房建设难题(2012-12-7 13:39:16)

- 淮北市党政代表团来宜考察(2012-12-7 13:38:48)

- 梁卫国在我市调研农业农村经济发展情况(2012-12-7 13:37:47)

- 省委宣讲团在宜报告会侧记(2012-12-6 10:59:38)

- 省委宣讲团党的十八大精神报告会在宜举行(2012-12-6 10:59:07)