塔影横江:旧景入新景 焕发新光彩

- 2012-10-12 13:53:09

- 来源:

- 0

- 0

- 添加收藏

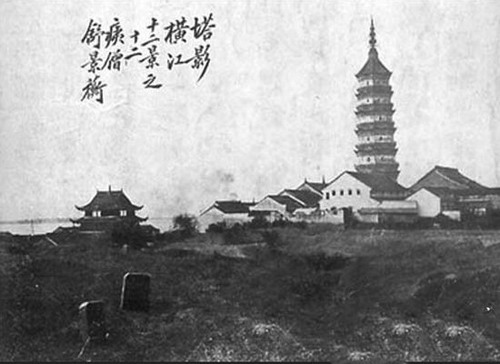

所谓“枕三吴而控全楚,背淮泗而吭豫章”,安庆自古以来就是一座“枕舟楫之利”的城市。早在公元1217年的南宋时期,安庆就有著名的盛唐湾古渡口。即使是到了现代,全市也有超过70%乡镇涉航涉渡。据民间传说,安庆地形如船,这船的桅杆就是屹立在枞阳门外的振风塔。记者采访获悉,作为我市的标志性景点,尽管如今已经快淹没在城市的水泥森林里,但振风塔凭籍入选安庆新十二景,依然是安庆这座历史文化名城的一颗亮丽明珠。

追昔:长江万里此登临 谁解其中仰慕心

振风塔又叫万佛塔,坐落在安庆老城枞阳门外,号称是“万里长江第一塔”。有资料记载,振风塔是明隆庆四年(1570年)安庆知府王宗徐和怀宁绅士於惟一、吴宗周共同筹建的。塔身是重楼式砖石结构,八角七级,高24丈(实测61米,不含避雷针)。各层(除七层外)八方卫以玉石栏杆,可凭栏尽收浩渺长江。檐角悬铃,风送铃动,金声远扬。塔身高全国数二,长江流域居冠,嵌空玲珑,屹立云表,为宜城“关锁”。又据怀宁县志载,有形家(风水先生)认为,安庆诸山雄峙,但东南滨江,地形平衍,应建塔,示以青龙昂首,以利人才涌现。明万历四十七年(1619年),怀宁绅士阮自华募款在塔周建成迎江寺,寺塔相辉,始成规模。清初桐城张英等人登塔留诗,“云外平分天柱影”、“半落长江日夜流”。“塔影横江”跃然纸上。

据说在明代以前,安庆没有出过状元,文风凋敝。自从有了这座宝塔之后,安庆文风变得非常昌盛。明清时期,人才辈出。不仅出了大思想家方以智、父子宰相张英张廷玉、状元赵文楷、书法大家邓石如等,文人、作家更是数不胜数,以桐城籍文人为开创者和主要作家的散文流派———桐城派,一时雄踞清代文坛达200余年。数百年来,风雨沧桑,“长江日浩荡,塔影流不去”,振风塔始终是安庆这座城市的地标建筑。

抚今:瑕难掩玉 新塔如笔写文章

近日登塔。振风塔的底层供奉一尊五米高的楼迎佛,二层供奉弥勒佛,三层供奉五方佛,四层以上有浮雕像六百多尊。此外每层皆有腰檐平座和二跳斗拱。每层8个飞檐翘角之下悬有“风铎”,(即铜铃),徐风吹来,叮当悦耳,令人顿增愉悦。振风塔的独特之处就是“振风塔的门不好找”,即每层塔梯设计的极为隐蔽,让人迷惑徘徊在各个塔门间,很难找到攀登的入口,闹的游人围着塔吆喝,转悠上好几个来回,才能继续向上。最令人难忘的还是塔外走廊,每上一层,走廊就矮几分。据说第七层的走廊大约只有尺把高,可惜因为第七层被锁上不去。游人立于塔上凭栏眺望,南看长江“铁板琵琶”唱滚滚东去,北看古城安庆“女郎红牙”,数杨柳美景。

记者在走访中看到,迎江寺及振风塔周边小区高楼林立,一片钢筋水泥森林。迎江寺为此还曾将规划部门告上法庭。对老安庆有很深感情的居民们说起来也是一声叹息。据《安庆市国家历史文化名城规划保护纲要》第八章第三条规定,迎江寺周围1000米古建筑建设规划控制地带内严禁高层建筑,建筑高度要控制在18米以内(与迎江寺毗卢殿高度17.7米相符,实际可建海拔高度为40.07米,含地面海拔22.07米)。可以说,周边小区的高层建筑已经严重影响迎江寺和振风塔的历史风貌。希望能引起政府有关部门的注意。

据了解,随着改革开放的进行,游览迎江寺与振风塔的游客日益增多。因为历经沧桑,振风塔曾一度处于待修状态,除内壁大面积脱落外,有68%的外围栏杆均受不同程度损坏,这不仅影响这座古塔原本的美感,也给游客的安全带来隐患。后来市有关部门在修旧如旧原则下,对振风塔等一批古建筑进行一次维修,以提振和彰显振风塔独特的魅力和灵气。自2004年12月26日安庆长江大桥建成通车之后,与振风塔交相辉映。一个诉说着安庆深沉的历史,一个预演着安庆无限可能的未来。二者互为借景,叠映在蓝天下,更以“塔桥神韵”的名字被选入安庆新十二景之中。2006年6月2日,国务院正式公布振风塔为国家级重点文物保护单位。2010年,根据《安庆市发展禅宗文化旅游调研报告》显示,按照《迎江禅寺整体规划建设方案》,迎江禅寺将对周边设施进行整合,建设三大园区。其中之一即是在东面打造以振风塔为轴心的宗教活动园区。相信振风塔未来一定能焕发新的光彩,不枉安庆地标之名。

资料图片